Pille & Co.: Hormonelle Verhütung

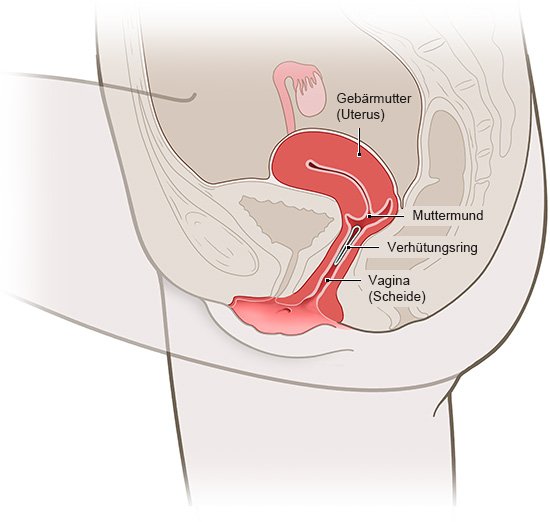

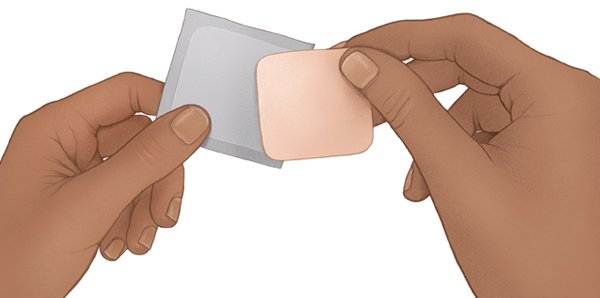

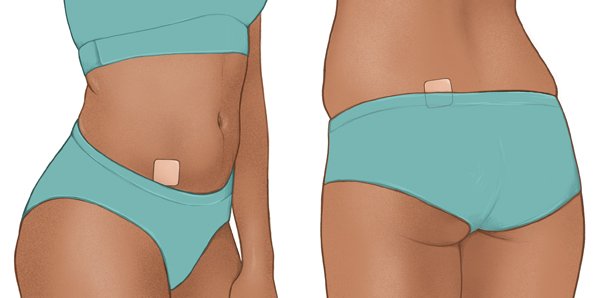

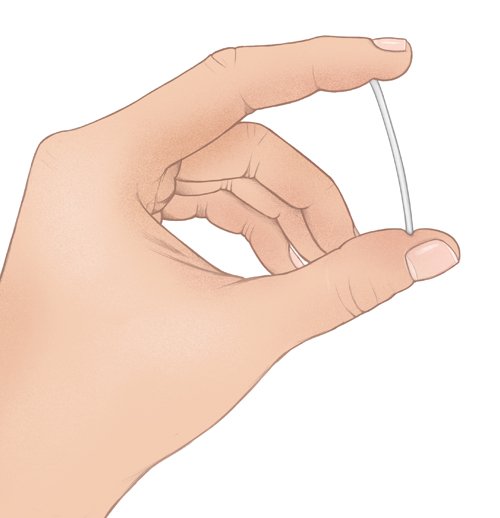

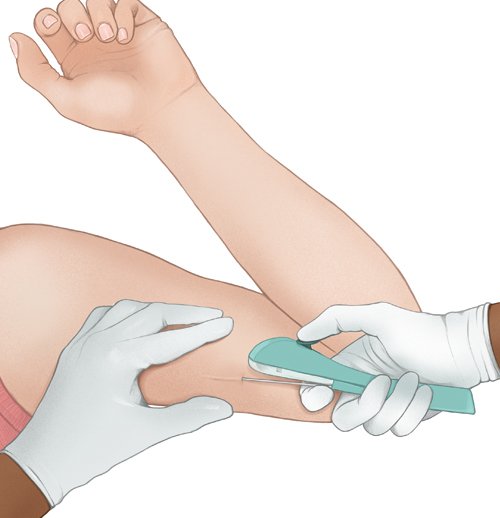

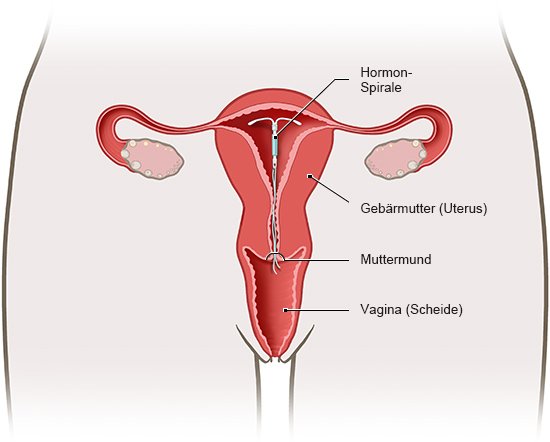

Mit hormonellen Methoden lässt sich sehr sicher verhüten. Sie können aber auch Nebenwirkungen haben und verändern den natürlichen Zyklus. Neben der Pille (Kombi-Pille und Minipille) gibt es zum Beispiel den Verhütungsring, das Verhütungspflaster und die Hormonspirale.

Hormonelle Verhütungsmittel können – je nach Art und Dosierung – auf dreierlei Weise wirken:

- Sie unterdrücken das Heranreifen von Eizellen und den Eisprung – es kann also keine Befruchtung stattfinden.

- Sie verhindern, dass sich die Schleimhaut in der Gebärmutter ( Uterus) ausreichend aufbaut – eine befruchtete Eizelle kann sich somit nicht in der Gebärmutter einnisten.

- Sie verdicken den Schleim im Gebärmutterhals ( Zervix), sodass Spermien gar nicht erst in die Gebärmutter gelangen.

Hormonelle Verhütungsmittel enthalten entweder eine Kombination der Hormone Gestagen und Östrogen oder nur das Hormon Gestagen. Für die Sicherheit eines Verhütungsmittels macht das kaum einen Unterschied.